導入サービス:コラム制作

慶應義塾大学先端生命科学研究所発の企業で、だ液を用いた疾患検査技術を実用化している株式会社サリバテック。だ液採取による体に負担をかけない低侵襲性と、AI解析を用いた革新的な検査技術により、医療の利便性向上と早期診断の実現を目指しています。

成功の背景やCROCOの役割について、ご担当者様に話をうかがいました。

| 企業名 | 株式会社サリバテック |

|---|---|

| 代表者 | 砂村 眞琴 |

| 本社所在地 | 山形県鶴岡市覚岸寺字水上246番地2 |

| 主な事業内容 | だ液によるがんリスク評価サービス「サリバチェッカー」、新規スクリーニング開発事業、検査受託におけるプラットフォーム開発 |

| 設立 | 2013年(慶應義塾大学先端生命研究所発ベンチャー) |

| Webサイト | https://salivatech.co.jp/ |

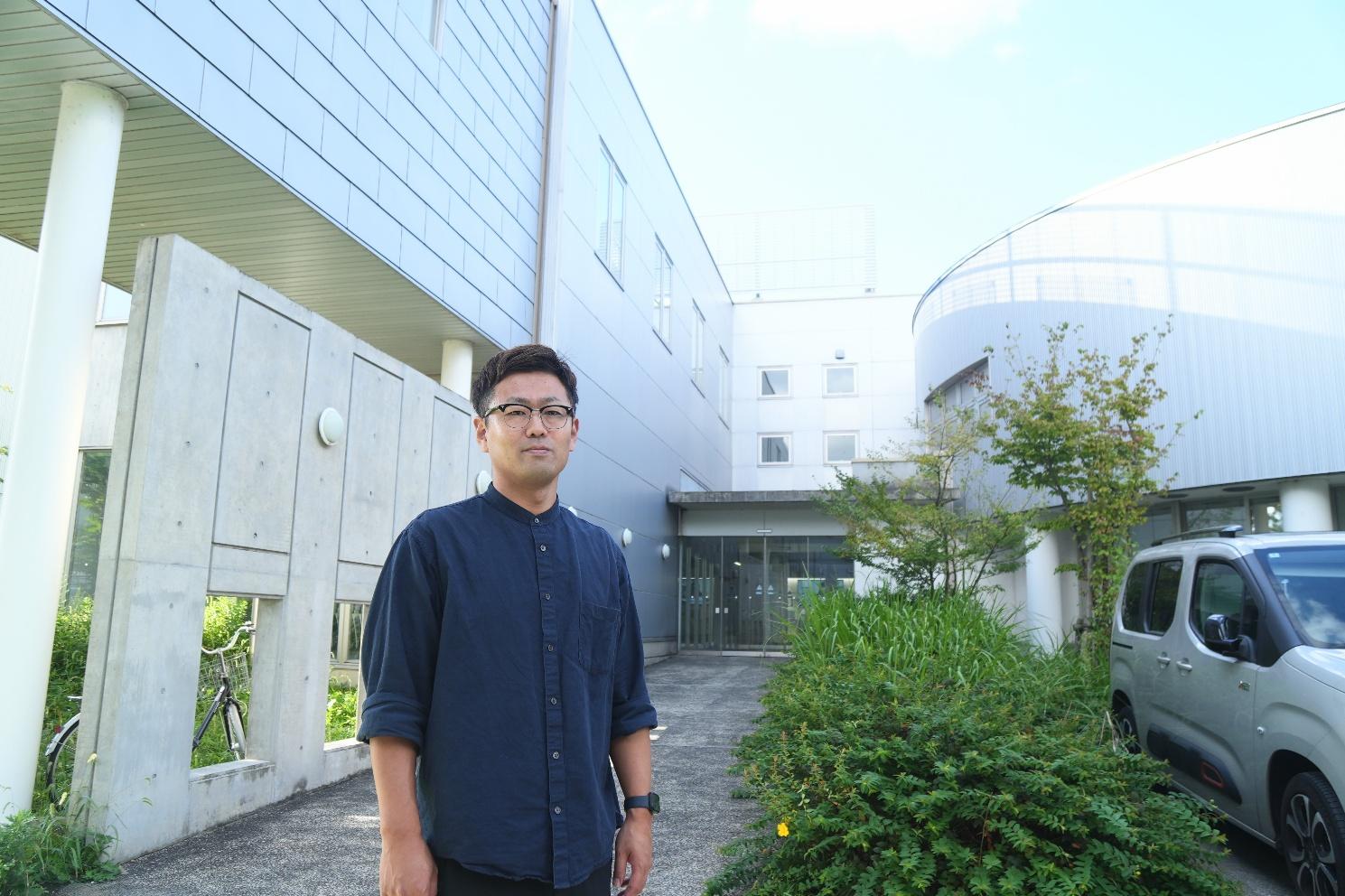

臼井 翔様

WEBデザイン・エンジニアから社会人をスタートし、ディレクター経験の中でメディア立ち上げを経験。SaaS企業ではマーケティングに従事し、自社メディアでの収益化にも貢献。2024年にサリバテックに参画し、デジタルマーケティングの推進と営業連携強化に勤める。

―― まず、御社の事業内容について教えてください。

臼井様 当社は慶應義塾大学の先端生命研究所発のベンチャー企業として2013年に設立しました。本社は山形県鶴岡市にあり、代表は東京の大泉中央クリニックの院長をしている砂村です。

当社が提供しているのは「SalivaChecker(サリバチェッカー)」というだ液によるがんリスク評価サービスです。当社のスクリーニング検査は、がんの特定ではなく、疾患の疑いを早期発見するための役割です。

現在は肺、膵臓、胃、大腸、乳房(女性のみ)、口腔癌の6種類のがんリスクを少量のだ液から算出し、ユーザー様にリスク値をお示しして、今の状態を把握していただくようなサービスとなっています。

――御社が事業を始められた経緯について教えてください。

臼井様 代表の砂村は、消化器外科医として最も予後不良とされる膵がんと向き合ってきました。「もっと早く発見できたら救えた命がある」という強い想いから創業に至りました。

昨今では医療機関の逼迫や人材不足などの課題があります。また子育て世代や忙しくて病院に行けず、健康管理を後回しにしてしまったり、「自分はがんの心配はない」という根拠のない考えをもっている方も一定数います。このようにさまざまな背景でがんの発見が遅れてしまうことがあります。

本来助かるはずの命を1人でも多く救いたいという思いから、こうした社会問題への寄与も当社のサービスに含まれています。

私たちは「医療への橋渡し」という立ち位置でありたいと思っています。がんを特定するものではないので、あくまでリスク値からお医者様に行って、正しい検査をして回復に努めるというポジショニングを大事にしています。

当社は単なる物売りではなく、命を救うことを重視しているため、研究機関やアカデミアと日々継続的な連携をおこない、検査結果の精度向上に終わりのない努力をしています。

サービス展開においては、3つのチャネルがあります。一つはコンシューマーの方がECサイトから手軽に購入し、自宅で検査して結果を確認できます。もう一つは団体企業を対象に、福利厚生の枠組みで導入いただきます。企業様に一部負担していただくことで、より安価に当社のサービスを受けていただき、会社の重要な資産である社員の健康を支えるというサービスです。

三つ目として全国の医療機関様でも自由診療の枠で当社のサービスを扱っていただいています。歯科医院や内科医院など、中小大を問わず、かかりつけ医が日本全国に点在していることで、検査でリスク値が出て不安になった場合も、お医者様とのネットワークで相談して解決していくという体制も大事にしています。

―― 現在のスクリーニング検査の認知度について、どのように感じていますか?

臼井様 私自身は当社に関わって1年2ヶ月ほどですが、関わるまではスクリーニング検査というものを知りませんでした。ある競合は大規模なCMやイメージキャラクターを活用して、もともとの資本力を背景に大規模なプロモーションで認知を広げていました。他の競合も資金調達を積極的におこない、全方位的な投資が非常に大きいのが現状です。

ただ、当社がいきなりそこの領域に行くのは難しいということが入社してからわかった課題でした。そこで、どうやって認知拡大を図るかという一つの手段として、今後デジタルネイティブがどんどん高齢化していく中で、プッシュ型の広告ではなく、能動的に情報収集していく人たちに向けて、情報が継続的に存在し続けることが重要だと考えました。

そこで手始めにコンテンツマーケティング、SEOの部分を強化したいということで、御社との協業を開始しました。入社時は1日300〜400セッションぐらいの流入でしたが、スクリーニング検査の認知が低い割には、ぽつぽつと入ってはいるような状況でした。

―― 弊社と契約した理由についてお聞かせください。

臼井様 私がもともと前職で勤めていた企業で、CROCOの担当者さんにお世話になっていたのが大きなきっかけです。そこでのSEO施策で1〜2年ご一緒いただいた中で、SEO評価が効果的に上がっていたという体感と実績がありました。かつ副次的ではありましたが、できた記事でアドセンスやアフィリエイトによる収益化も実現でき、1年間で記事からの収益が1000万円ぐらい創出できていたので、費用対効果を考えても悪くないと感じていました。

そうした実績と信頼があったため、サリバテックでコンテンツマーケティングをする際に、CROCOが第一候補として浮かびました。また、継続的な進行においてもスムーズで、提案される構成もわかりやすく丁寧でした。実際に出てきたコンテンツの質はもちろん、提供速度もスケジュール通りで、トータルで非常に印象が良かったというのが契約理由です。

―― 当初、御社内でSEOやコンテンツマーケティングはどれくらい注力していたのでしょうか。

臼井様 私が入ったときには、上長と私の2名ぐらいしか、デジタルマーケティングの知見を理解している者がいませんでした。他部門との調整やプロジェクト進行も担っている部門ということもあり、マンパワー的にマーケティング領域に注力するのは難しい状況でしたね。

現在は御社の支援だけでなく、SNSや広告なども行っていますが、一番費用対効果が高く実りがあるのは、やはりこのコンテンツマーケティングだと忖度なしに思っています。

―― 契約して具体的に感じた効果や印象についてお聞かせください。

臼井様 実際の数値をお見せしながらご説明しますね。

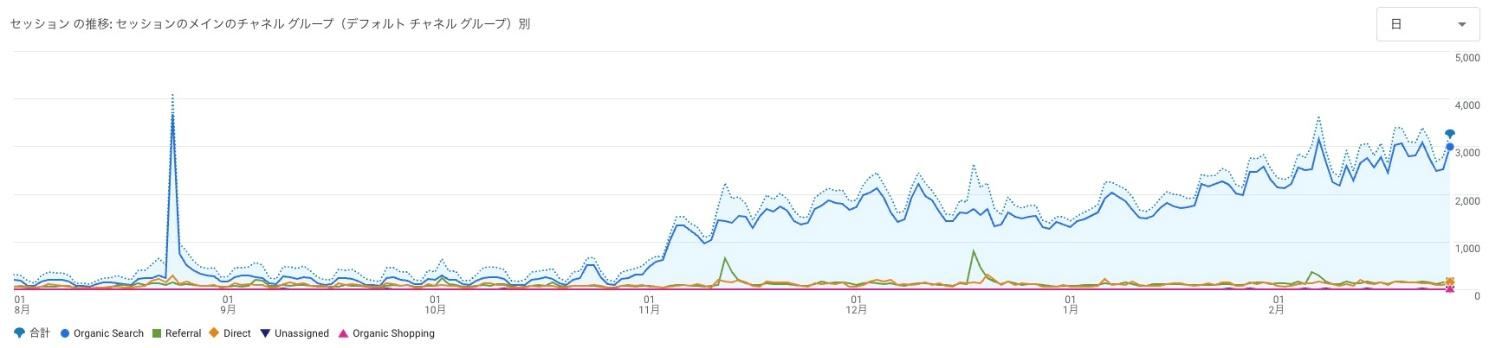

ご覧の通り、以前は300〜400セッションで推移していました。一度突き抜けているのは、テレビ番組で取り上げてもらったときに瞬発的に伸びたもので、メディアの力を感じましたが、それ以外はほぼ停滞・低迷している状況でした。

2024年10月ぐらいから記事投稿を開始したところ、SEOは一般的に成果が出るまで3ヶ月から6ヶ月、1年ぐらいかかると言われていますが、翌月ぐらいからセッションが5〜6倍ぐらいに伸びました。

当社は医療機関からのリンクが多いため、ドメインの評価(オーソリティスコア)は割と高かったので、それもプラスに働いた部分があると思います。ただ、記事経由のセッション数を示す線が明らかに伸びているのは確かで、非常に良い結果でした。

その後も見ての通り右肩上がりで成長し、途中でサービスサイトをリニューアルして分離したこともありましたが、それでも順調に伸び続けています。Googleのコアアップデートの影響も受けることなく、直近では6000セッションを超えるかどうかまで到達しました。当初から考えると約20倍のセッション数になっており、まだ1年程度でこれだけのスタートを切れたのは非常に良かったと思います。

―― 御社の競合他社様と比較するといかがでしょうか。

臼井様 競合他社に比べてキーワード数では確かに足りていませんが、単純なトラフィックでは競合を超えている状況です。資本力があるところは強いと思いつつも、短期間で競合に競り勝つほど有力な施策だと感じています。

デジタルマーケティングで何をしていいかわからない、専門人材がいないと困っている会社さんも、まずはこういった地道な取り組みを続けることで効果が出ると思います。

また費用対効果については、4月から8月ぐらいまでの数字でROAS(広告費用対効果)約260%という結果が出ており、投資したコストは十分回収できています。

―― どのような企業にCROCOをおすすめしますか?

臼井様 業種・業態を問わず、まずはメディアを作りたいという企業におすすめできます。名刺代わりにWebサイトがあるだけという企業も多く見受けられますが、それに意味があるのかという疑問があります。

逆に人が少ない中小企業だからこそ、24時間365日の営業ツールとしてWebサイトを活用したいところには、最低限の固定ページだけではSEOは難しいと思います。そういった企業の親和性のある領域でコンテンツを拡張することで、間違いなく認知向上につながるので、まずはトライしてもらいたいと思います。

大手企業が人材を抱えてしまっているため、有力なデジタルマーケティング人材や専任担当者を持てない企業も多いと思いますが、逆に1人でもそれらしい人がいれば、CROCO社に相談することで安心してコンテンツマーケティング部分を任せられるという安心感があります。まずは相談してみることをおすすめします。

―― 御社の今後の取り組みやビジョンについてお聞かせください。

臼井様 デジタルマーケティングやコンテンツマーケティングの部分では、SEOだけでなく、AIO(AI Overviewsなどの新しいAI検索機能)のような新しい領域がどれぐらい変革を起こすかはまだ見えていませんが、間違いなくコンテンツを多く持っていることで選定・選択される可能性が高まります。後手に回らず、地道に今から仕込んでおくことが重要だと考えています。

資本力で勝てないと諦めるのではなく、こういった領域であれば大きな競合とも肩を並べることが可能な領域なので、ぜひ多くの企業にチャレンジしてほしいと思います。私たちも引き続き新規記事作成や既存記事のリライトで確固たるポジションを取っていきたいと考えています。

当社としては、冒頭でも触れた通り「物売りではない」という意識を大事にしながら、「医療への橋渡し」という役割を継続していきます。当社代表が掲げるメッセージに「早期介入と低侵襲治療の未来型医療」というものがあります。低侵襲治療、つまりだ液のような抵抗の少ない治療方法で、家庭でのセルフケアのような未来の自宅での健康管理の選択肢の一つとしてポジションを築きたいと思っています。

自身の生活習慣を可視化し、適切なタイミングで医療機関に関わっていただくことで、医療機関の逼迫や人材不足、医療費などの社会問題の緩和にも間接的に寄与できると考えています。

また、予防医療については海外の方が先行しているため、今後は海外市場への展開も視野に入れています。こういった部分でもコンテンツは重要な役割を果たすと思いますので、引き続き御社に伴走いただけるとありがたいと考えています。

...loading