「Webサイトからのリード数が伸び悩んでいる」「新しいコンテンツマーケティングの施策を探しているが、何から手をつければいいかわからない」

BtoB企業のマーケティング担当者として、このような課題をお持ちではありませんか?競合も増え、従来の施策だけでは目標達成が難しくなっている今、質の高い見込み顧客(リード)を獲得し、着実に商談へと繋げる新しい一手が必要です。

その強力な解決策となるのが「ホワイトペーパー」です。

この記事は、ホワイトペーパーの基本から、成果を出すための具体的な作り方、そしてリード獲得を最大化する活用法まで、網羅的に解説します。

この記事を最後まで読めば、あなたはホワイトペーパーの全体像を理解し、自社で企画提案ができる状態になります。ぜひ、リード獲得を加速させる次の一手として、ホワイトペーパー施策の第一歩を踏み出しましょう。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

ホワイトペーパーとは?目的・営業資料との違いを解説

このセクションでは、まず「ホワイトペーパーとは何か」という最も基本的な疑問にお答えします。BtoBマーケティングにおけるホワイトペーパーの明確な目的と、混同されがちな営業資料や論文との違いを比較表を交えて分かりやすく解説し、あなたの理解を確かなものにします。

ホワイトペーパーの定義とBtoBマーケティングにおける目的

ホワイトペーパーとは、一言で言えば「見込み客が抱える課題を解決するための、専門的で客観的な情報を提供する報告書・資料」のことです。元々は政府や公的機関が発行する「白書(White Paper)」が語源ですが、BtoBマーケティングの世界では、リード獲得のための重要なコンテンツとして位置づけられています。

その最大の目的は、以下の2つです。

- リード獲得(リードジェネレーション): 読者の課題解決に役立つホワイトペーパーを無料で提供する代わりに、企業名や氏名、連絡先などの個人情報を登録してもらいます。これにより、自社の製品やサービスに関心を持つ可能性の高い、質の高い見込み顧客リストを獲得できます。

- リード育成(リードナーチャリング): ホワイトペーパーを通じて専門的な情報を提供することで、自社への信頼感を醸成します。ダウンロード後も継続的に有益な情報を提供し、見込み顧客との関係を深め、商談や受注へと繋げていきます。

単に製品を売り込むのではなく、読者の課題解決に寄り添うことで信頼関係を築く。これがホワイトペーパーのビジネスにおける本質的な役割です。

営業資料・論文との違いが一目でわかる比較表

「ホワイトペーパーって、結局のところ営業資料や論文と何が違うの?」という疑問の声は非常によく上がります。これらの違いを明確にすることが施策成功の第一歩です。それぞれの目的やターゲットが異なるため、その特性を理解し、正しく使い分けることが重要です。

以下の表で、それぞれの違いを整理しました。

| 比較軸 | ホワイトペーパー | 営業資料(サービス資料) | 論文 |

|---|---|---|---|

| 目的 | 課題解決を通じたリード獲得・育成 | 商品・サービスの紹介と販売促進 | 研究成果の公表、学術的貢献 |

| ターゲット | 課題を抱える潜在・見込み顧客 | 比較検討段階の顕在顧客 | 研究者、専門家 |

| 内容 | 客観的なデータやノウハウが中心 | 自社製品の機能やメリットが中心 | 独自の研究結果、先行研究の考察 |

| 視点 | 読者視点(課題解決) | 企業視点(製品紹介) | 第三者視点(学術的) |

| ゴール | 個人情報の獲得、信頼関係の構築 | 商談・契約の獲得 | 新たな知見の提供、学術界での評価 |

このように、ホワイトペーパーは「売り込み」ではなく「課題解決」に主眼を置いている点が、営業資料との最も大きな違いです。この点を理解することが、成果の出るホワイトペーパーを作成する上で欠かせません。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

なぜ今ホワイトペーパーが重要?リード獲得・育成における3つのメリット

ホワイトペーパーの基本的な意味をご理解いただけたところで、次に「なぜ今、多くのBtoB企業がホワイトペーパーに注力しているのか」その理由を解説します。ホワイトペーパーとは、単なるコンテンツの一つではなく、マーケティング活動全体を加速させるエンジンになり得るということです。ここでは、その具体的なメリットを3つの観点からご紹介します。

メリット1:質の高い見込み顧客(リード)を獲得できる

最大のメリットは、質の高いリードを獲得できる点です。不特定多数にアプローチする広告とは異なり、ホワイトペーパーをダウンロードするユーザーは、そのテーマとなっている課題に対して明確な問題意識を持っています。

例えば、「業務効率化」に関するホワイトペーパーをダウンロードする人は、現状の業務プロセスに何らかの課題を感じている可能性が非常に高いでしょう。このように、自ら情報を取りに来るという能動的なアクションを起こしたユーザーは、単なる問い合わせ客よりも課題感が強く、その後の商談にも繋がりやすい傾向があります。

メリット2:見込み客を育成し、商談化率を高める

ホワイトペーパーは、一度きりの接点で終わらない点も強力です。ダウンロード時に獲得した連絡先情報を基に、継続的なコミュニケーションを行うことで、見込み客を育成(リードナーチャリング)できます。

例えば、ダウンロードしてくれた方に対して、関連する別の資料を送ったり、セミナーの案内をしたりすることで、段階的に関係性を深めていくのです。すぐに商談に至らない「今すぐ客」ではない層に対しても、有益な情報を提供し続けることで自社を第一に想起してもらい、将来的な商談化率を高めることができます。

メリット3:自社の専門性を示し、ブランディングに貢献する

質の高いホワイトペーパーは、「この会社は、この分野の専門家だ」という強力なメッセージになります。読者の課題を解決する深い知見や独自のデータを提供することで、業界内での専門的な地位(オーソリティ)を確立し、企業の信頼性を大きく向上させることができます。

信頼性が高まれば、製品やサービスの価格競争から一歩抜け出し、「〇〇の分野なら、あの会社に相談しよう」と顧客から選ばれる存在になることができます。これは、短期的なリード獲得だけでなく、中長期的な事業成長の基盤となる無形の資産と言えるでしょう。

【目的別】BtoBで活用されるホワイトペーパーの代表的な種類5選

「ホワイトペーパーの重要性はわかったけれど、具体的に何を書けばいいのだろう?」と悩む方も多いでしょう。ご安心ください。ホワイトペーパーにはいくつかの代表的な型(種類)があり、自社の目的やターゲットの状況に合わせて選ぶことで、効果的なコンテンツを作成できます。ここでは、代表的な5つの種類を、それぞれの特徴と用途を交えてご紹介します。

1. 課題解決型(ノウハウ提供)

読者が抱える具体的な課題に対し、その解決策や実践的なノウハウを提供する、最も一般的で汎用性の高いタイプです。ターゲットの業務上の「あるある」な悩みに寄り添い、具体的な解決策を提示することで、高いダウンロード率が期待できます。

- テーマ例: 『BtoBマーケ担当者が知るべき、リード獲得数を3倍にするための5つのステップ』『テレワーク時代の新人研修を成功させるためのチェックリスト』

- 向いている企業: 幅広い業界の潜在顧客にアプローチしたい企業。

2. 事例紹介型

自社の商品やサービスを導入した企業の成功事例を、ストーリー仕立てで紹介するタイプです。導入前の課題、導入の経緯、そして導入後の具体的な成果を詳しく解説することで、読者は自社に置き換えて導入後のイメージを具体的に掴むことができます。特に比較検討段階の見込み客に効果的です。

- テーマ例: 『〇〇株式会社様:MAツール導入で商談化率150%を達成した成功事例』

- 向いている企業: 導入実績が豊富で、具体的な成果をアピールしたい企業。

3. 調査レポート型

独自のアンケート調査や市場データを分析し、その結果をまとめたレポート形式のタイプです。客観的なデータに基づいた情報は信頼性が非常に高く、メディアに引用されたりSNSで拡散されたりしやすいという特徴があります。業界のトレンドやインサイトを提供することで、企業の権威性向上に大きく貢献します。

- テーマ例: 『国内SaaS市場動向調査レポート 2025年版』『マーケティング担当者1000人に聞いた、コンテンツ制作の課題と実態調査』

- 向いている企業: 業界内でリーダーシップを発揮したい企業、独自のデータを持つ企業。

4. 入門ガイド型

特定のテーマについて、初心者向けに知識を網羅的に解説する「教科書」のようなタイプです。「〇〇のすべて」「〇〇入門ガイド」といったタイトルで、業界の基本的な知識や用語を体系的に提供します。まだ課題が明確になっていない潜在層にアプローチし、自社の専門分野に興味を持ってもらうきっかけになります。

- テーマ例: 『これ一冊で完璧!コンテンツマーケティング大全』『初心者のためのDX推進入門ガイド』

- 向いている企業: 比較的新しい市場や、専門性が高い分野で事業を展開する企業。

5. イベント・セミナーレポート型

自社で開催したセミナーやウェビナーの内容を再編集し、資料としてまとめたタイプです。イベントに参加できなかった人にも価値を提供できるだけでなく、イベントコンテンツを再利用(リサイクル)することで、効率的にリードを獲得できます。当日の質疑応答などを盛り込むと、より価値の高いコンテンツになります。

- テーマ例: 『2025年10月16日開催「最新SEOトレンド解説セミナー」講演レポート』

- 向いている企業: 定期的にセミナーやウェビナーを開催している企業。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

【完全ガイド】成果につながるホワイトペーパーの作り方5ステップ

ここからは、いよいよこの記事の核となる、成果につながるホワイトペーパーの具体的な作り方を解説します。誰でも実践できるよう5つのステップに凝縮しました。「これなら自分でも作れそうだ」と感じていただけるよう、各ステップでやるべきことを明確に示していきますので、ぜひ参考にしてください。

ステップ1:目的とターゲット(ペルソナ)設定

何よりもまず最初に行うべきは、「誰に」「何を伝えて」「どうなってほしいのか」という施策の根幹を定めることです。ここが曖昧なまま進めてしまうと、誰にも響かない資料になってしまいます。

- 目的の明確化: 「新規リードを月50件獲得する」「既存リードの商談化率を5%向上させる」など、具体的な数値目標(KGI/KPI)を設定します。

- ターゲット(ペルソナ)設定: どのような部署の、どのような役職で、どんな課題を抱えている人物に届けたいのかを具体的に描きます。年齢、知識レベル、情報収集の手段なども詳細に設定することで、メッセージがよりシャープになります。

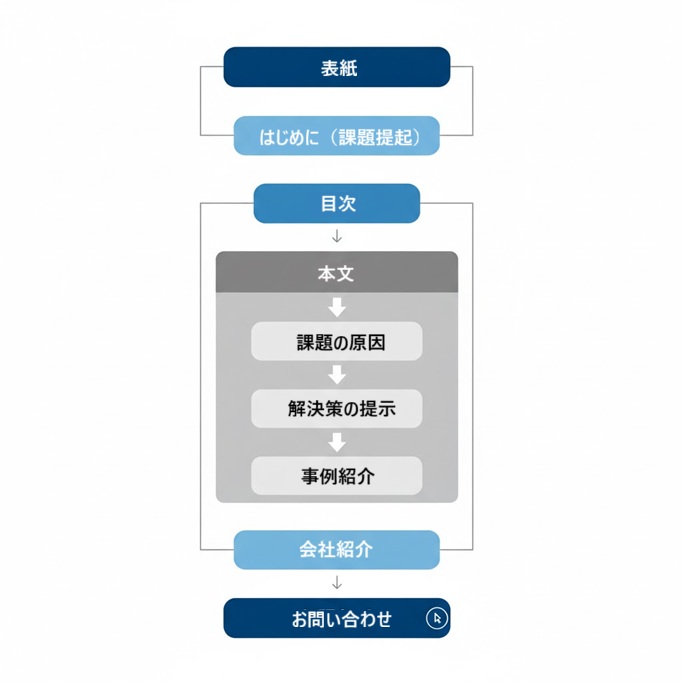

ステップ2:テーマ選定と構成案の作成【テンプレート紹介】

次に、設定したターゲットが「喉から手が出るほど欲しい」と思うようなテーマを考えます。テーマ選定のポイントは、「ターゲットの深い悩み」と「自社の専門性・強み」が交差する領域を見つけることです。

テーマが決まったら、いきなり書き始めるのではなく、必ず全体の設計図となる「構成案」を作成します。構成案を作ることで、論理の破綻や内容の重複を防ぎ、スムーズに執筆を進めることができます。

ステップ3:情報収集と本文執筆のコツ

構成案ができたら、いよいよ執筆です。本文では、客観的な事実と専門家としての知見をバランス良く盛り込みます。

- 信頼性の高い情報収集: 主張の裏付けとなるデータは、官公庁の統計や信頼できる調査会社のレポートなど、一次情報を当たるようにしましょう。

- 専門用語は分かりやすく: 読者の知識レベルを意識し、専門用語を使う際は必ず注釈を入れたり、平易な言葉で言い換えたりする工夫が必要です。

- 結論ファースト: 各章の冒頭で「この章でわかること」を提示し、読者がストレスなく情報を得られるように構成します。

ステップ4:読者の理解を促すデザイン・図解のポイント

BtoBの資料は文字ばかりになりがちですが、読者が最後まで飽きずに読み進められるよう、デザインにも配慮が必要です。

- 図やグラフの活用: 文章だけでは伝わりにくいデータや複雑な関係性は、積極的に図解やグラフに落とし込みましょう。視覚的に情報を伝えることで、読者の理解度は格段に上がります。

- 読みやすいレイアウト: 適度な余白、読みやすいフォントサイズ、統一された配色など、基本的なデザインのルールを守るだけで、資料の信頼性は大きく向上します。

ステップ5:校正・校閲と最終チェック

最後に、完成したホワイトペーパーに誤りがないか、複数人の目で徹底的にチェックします。誤字脱字やデータの誤りは、企業の信頼性を大きく損なう原因になります。以下のチェックリストを参考に、最終確認を行いましょう。

- 校正・校閲チェックリスト

- 誤字・脱字はないか?

- 日本語の表現として不自然な箇所はないか?

- データの数値や引用元は正確か?

- 専門用語の解説は適切か?

- 設定したペルソナにとって、内容は理解しやすいか?

- 全体の論理構成に矛盾はないか?

- 企業のブランドイメージとトーン&マナーが合っているか?

ダウンロード数を最大化する!ホワイトペーパーの効果的な活用・宣伝方法

素晴らしいホワイトペーパーが完成しても、それがターゲットに届かなければ意味がありません。「作って終わり」にせず、リード獲得効果を最大化するためには、戦略的な活用と宣伝が不可欠です。ここでは、効果的な3つの方法をご紹介します。

WebサイトでのCTA設置とダウンロードページの最適化

最も基本的な活用法は、自社のWebサイト(オウンドメディア)に設置することです。

- CTA(行動喚起)の設置: 関連性の高いブログ記事の末尾や、サービス紹介ページなどに「お役立ち資料はこちら」「無料で資料をダウンロード」といったCTAボタンを設置し、自然な流れでダウンロードページへ誘導します。

- ダウンロードページの最適化: ダウンロードページ(ランディングページ)では、「この資料を読むことで何が得られるのか」というメリットを明確に伝えましょう。また、入力フォームの項目は必要最低限に絞ることで、離脱率を下げ、ダウンロード数を最大化できます。

Web広告やSNSでのプロモーション

より積極的にターゲットにアプローチしたい場合は、広告やSNSの活用が有効です。

- Web広告: Facebook広告やリスティング広告などを活用し、設定したペルソナに近い属性のユーザーに直接ホワイトペーパーを届けます。少額からでも始められ、費用対効果を測定しやすいのがメリットです。

- SNS: 企業の公式アカウントでホワイトペーパーを告知します。特に、業界のインフルエンサーに取り上げられたり、内容が有益だと判断されたりすれば、大きな情報拡散が期待できます。

メールマガジンでのナーチャリング活用

すでに保有しているメールマガジンのリストも、貴重な資産です。

- 既存リストへの配信: 既存の顧客や過去に名刺交換したリストにホワイトペーパーを送ることで、関係性を再構築したり、アップセル・クロスセルに繋げたりすることができます。

- 休眠顧客の掘り起こし: 長い間コミュニケーションが取れていなかったリストに対しても、有益な情報を提供することで、再び関心を持ってもらうきっかけになります。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

ホワイトペーパー制作は外注すべき?内製との比較と費用相場

「ホワイトペーパーの重要性も作り方もわかった。でも、うちの会社のリソースで本当に作れるだろうか…」 BtoBマーケティング担当者の方から、このようなご相談をいただくことは少なくありません。リソースやノウハウに不安がある場合、「外注(制作代行)」も有効な選択肢です。ここでは、内製と外注のメリット・デメリットを公平に比較し、自社に合った方法を選ぶための判断材料を提供します。

内製(インハウス)のメリット・デメリット

自社のリソースでホワイトペーパーを制作する方法です。

- メリット

- コストを抑えられる: 外注費用がかからないため、制作コストを最小限に抑えられます。

- 自社理解が深い: 製品やサービス、ターゲット顧客に関する深い知識を直接コンテンツに反映できます。

- ノウハウが蓄積される: 制作プロセスを経験することで、社内にコンテンツマーケティングの知見が溜まります。

- デメリット

- リソース(時間・人手)がかかる: 通常業務と並行して、企画からデザイン、執筆まで行うため、担当者の負担が大きくなります。

- 専門知識が必要: マーケティング、ライティング、デザインなど、多岐にわたるスキルが求められます。

- 客観的な視点が欠けやすい: 自社製品への思い入れが強いあまり、読者不在の売り込み資料になってしまうリスクがあります。

外注(制作代行)のメリット・デメリット

制作会社などの専門業者に依頼する方法です。

- メリット

- プロ品質のコンテンツが期待できる: 専門家が制作するため、戦略設計から構成、デザインまで高品質な仕上がりが期待できます。

- リソースを削減できる: 社内のリソースを企画や最終確認などコア業務に集中させることができます。

- 客観的な視点を取り入れられる: 第三者の視点から、読者にとって本当に価値のあるコンテンツを企画・制作してもらえます。

- デメリット

- コストがかかる: 当然ながら、制作代行費用が発生します。費用相場は内容やページ数にもよりますが、1本あたり20万円~50万円程度が一般的です。

- 業者選定が難しい: 制作会社のスキルや得意分野は様々です。自社の業界や目的に合った、信頼できるパートナーを見つける必要があります。

- コミュニケーションコストがかかる: 自社の強みや意図を正確に伝えるための、密なコミュニケーションが必要です。

5,300社超の実績!CROCOの記事作成サービスに相談する

もしあなたが「リソースは限られているが、成果の出るホワイトペーパーを確実に作りたい」とお考えなら、ぜひ一度私たちCROCOの記事作成サービスにご相談ください。

私たちは、記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超という豊富な実績と、そこで蓄積されたノウハウを活かし、貴社のリード獲得と商談創出に貢献するコンテンツマーケティングを実現します。

単に記事を制作するだけでなく、成果につながる戦略設計から効果測定、運用支援までワンストップで対応可能です。ホワイトペーパー制作に関するお悩みやご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

CROCOにホワイトペーパー制作の相談をしてみる(無料)

https://cro-co.biz-samurai.com/contact/

まとめ:ホワイトペーパーでリード獲得を加速させよう

ホワイトペーパーとは、見込み客が抱える課題を解決するための専門的な報告書です。製品を直接売り込む営業資料とは異なり、読者に寄り添う客観的な情報を提供することで信頼関係を築き、質の高いリード(見込み客)の獲得・育成を目的とします。

これにより、課題意識の高い顧客を集めて商談化率を高められるほか、自社の専門性を示してブランディングにも貢献するという大きなメリットがあります。

成果の出るホワイトペーパーの作成は、「目的とターゲット設定」から「構成案作成」「執筆」「デザイン」「校正」という5つのステップで計画的に進めることが重要です。完成後はWebサイトや広告、メールマガジンなどで戦略的に活用し、ターゲットに届けることで効果を最大化できます。

ホワイトペーパーは、一度作成すれば企業の資産として継続的にリードを生み出し続ける、非常に費用対効果の高い施策です。この記事を参考に、ぜひ貴社のマーケティング活動を次のステージへと進めてください。

まずは自社でどんなホワイトペーパーが作れそうかテーマを考えてみましょう。