Web担当者として、こんな悩みを抱えていませんか?

「せっかく時間をかけて作った記事なのに、検索順位が思うように上がらない」

「公開から時間が経って、情報が古くなっているけれど、新しく書き直す時間がない」

私はtami-coのカスタマーサクセスとして、これまで数百社のWeb担当者の方々とお話ししてきました。その中で特に多く聞かれるのが、既存記事の扱いに関する悩みです。新規記事の作成に追われる一方で、過去に公開した記事が放置されているケースは少なくありません。

しかし実は、既存記事を適切にリライトすることで、新規記事を書くよりも効率的にSEO成果を上げられるのです。

この記事では、SEO効果を最大化する記事リライトの具体的なやり方を5つのステップで解説します。リライトすべき記事の選び方から、データに基づく改善方法、そして公開後の効果測定まで、明日からすぐに実践できるノウハウをお伝えします。

記事を読み終える頃には、あなたのサイトに眠っている「お宝記事」を見つけ出し、検索順位を改善するための具体的な行動を起こせるようになっているはずです。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

記事リライトとは?SEO効果と新規記事作成との違い

記事リライトとは、単なる文章の書き直しではありません。公開済みの記事を、最新の検索意図やユーザーニーズに合わせて改善し、コンテンツの価値を高める戦略的な施策です。

具体的には、情報の追加・更新、構成の見直し、タイトルの改善、不足している視点の補完などを通じて、記事全体の品質を向上させます。ただし、URLは変更せず、同じページを改善することが重要なポイントです。

なぜリライトがSEOに効果的なのか

リライトには主に3つのSEO効果があります。

- 検索順位の改善

-

Googleは定期的にコンテンツの鮮度や網羅性を評価しています。リライトによって情報を最新化し、検索意図により適合した内容に改善することで、順位上昇が期待できます。

- クリック率(CTR)の向上

-

タイトルやディスクリプションを改善することで、検索結果での魅力が高まり、表示回数に対するクリック数が増加します。

- ドメイン全体の評価向上

-

質の高い記事が増えることで、サイト全体の専門性や信頼性が高まり、他の記事にも良い影響を与えます。

実際に私が支援したある企業では、11位〜20位の記事を重点的にリライトした結果、3ヶ月で対象記事の80%が10位以内に入り、サイト全体の月間流入数が40%増加しました。

新規記事作成との違いと使い分け

リライトと新規記事作成は、それぞれ異なる目的と特徴を持っています。

| 項目 | リライト | 新規記事作成 |

|---|---|---|

| 目的 | 既存記事の順位改善・流入増加 | 新しいキーワードでの検索流入獲得 |

| 工数 | 2〜4時間程度(分析含む) | 5〜8時間程度(調査・執筆・編集) |

| SEO効果 | 短期間で成果が出やすい(既にインデックス済み) | 成果まで3〜6ヶ月かかることが多い |

| メリット | 効率的、既存の評価を活かせる、カニバリゼーション回避 | 新しいテーマに対応、コンテンツ資産の拡大 |

| デメリット | 大幅な順位改善は難しい場合がある | 工数が大きい、成果が不確実 |

使い分けの基本は、「まずリライト、次に新規」です。

11位〜30位に位置している記事や、情報が古くなっている記事がある場合は、まずリライトに取り組むべきです。これらは「あと少しで上位表示できる可能性が高い記事」であり、投資対効果が非常に高いからです。

一方、自社がまだ取り組んでいないキーワードで新しいテーマを攻める場合や、サイト全体のコンテンツ量が不足している場合は、新規記事作成が優先されます。

私がよくお客様にお伝えするのは、「限られたリソースでは、8割の力をリライトに、2割を新規作成に振り分ける」という考え方です。既存の資産を最大限活用することが、効率的なSEO運用の鍵となります。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

リライトすべき記事の選び方|データに基づく3つの選定基準

「リライトが重要なのは分かったけれど、どの記事から手をつければいいの?」

これは多くのWeb担当者が抱える疑問です。サイトに数十、数百の記事がある場合、感覚だけで判断すると非効率になります。

ここでは、Google Search Consoleなどのデータを活用した、客観的で効果的な記事選定の3つの基準をご紹介します。これらの基準に当てはまる記事こそが、リライトによって大きな成果を生み出す「お宝記事」候補です。

基準1:あと一歩で上位表示できる記事(11位〜30位)

最も費用対効果が高いのが、検索順位11位〜30位に位置している記事です。

なぜこの順位帯が狙い目なのでしょうか?理由は2つあります。

- 既にGoogleから一定の評価を得ている

-

検索結果の2ページ目や3ページ目に表示されているということは、記事の基本的な品質は認められています。あとは競合との差分を埋めるだけで、10位以内に入れる可能性が高いのです。

- 10位以内に入ると流入数が劇的に増える

-

Backinkoの調査によれば、検索1位のクリック率は約27%、10位でも約2.5%ですが、11位以降は1%未満に急落します。つまり、11位から10位に上がるだけで、クリック数は2倍以上になる可能性があります。1

確認方法は簡単です。Google Search Consoleで以下の手順を実行してください。

- 「検索パフォーマンス」を開く

- 「平均掲載順位」にチェックを入れる

- 「ページ」タブをクリック

- 「平均掲載順位」列で並び替え、11位〜30位の記事を抽出

私が支援したあるBtoB企業では、20位前後に停滞していた製品比較記事をリライトした結果、2週間で7位まで上昇し、月間流入数が15件から120件に増加しました。この記事からのリード獲得も4倍に増え、営業チームから感謝されたことを覚えています。

基準2:表示回数は多いがクリック率が低い記事

次に注目すべきなのが、検索結果には表示されているのに、クリックされていない記事です。

これは非常にもったいない状況です。ユーザーの目には触れているのに、選ばれていないということは、タイトルやディスクリプションが検索意図に合っていないか、競合記事と比べて魅力が不足している可能性があります。

確認方法は以下の通りです。

- Google Search Consoleの「検索パフォーマンス」を開く

- 「平均CTR」「合計表示回数」にチェックを入れる

- 「ページ」タブで、表示回数が多い(月100回以上が目安)のにCTRが低い(5%未満が目安)記事を探す

この基準に該当する記事は、主にタイトルとディスクリプションの改善で大きな効果が期待できます。具体的には、検索キーワードをタイトルの前半に含める、数字や具体性を加える、ユーザーのメリットを明確にする、といった改善が有効です。

ある企業のブログ記事で、「〇〇の方法」というシンプルなタイトルを「〇〇の方法|初心者でも3ステップで完了【図解付き】」に変更したところ、CTRが3.2%から8.7%に改善し、流入数が約2.7倍になった事例もあります。

基準3:情報が古い・網羅性が不足している記事

最後の基準は、公開から時間が経ち、情報が陳腐化している記事、または競合記事と比較して内容が薄い記事です。

SEOにおいて、コンテンツの鮮度と網羅性は非常に重要な評価要素です。特に以下のようなテーマでは、情報の古さが致命的になります。

- 法律や制度に関する記事(改正情報の反映が必要)

- ツールやサービスの紹介(機能更新や新サービスの登場)

- 統計データを含む記事(最新の数値への更新)

- トレンドやニュースに関連する記事

確認方法は、目視での判断が中心になります。

- 記事の公開日・最終更新日を確認(1年以上更新していない記事は要チェック)

- 同じキーワードで検索し、上位5記事と自社記事を比較

- 上位記事にあって自社記事にない情報や視点をリストアップ

私が担当したあるクライアントでは、2年前に公開した「SEOツール比較」記事が15位前後で停滞していました。上位記事を分析すると、新しいツールの情報や、最新の機能比較が充実していることが分かりました。そこで、新しいツール情報を5つ追加し、既存ツールの料金と機能を最新版に更新したところ、3週間後に6位まで上昇しました。

これら3つの基準を組み合わせることで、最も効果が期待できるリライト対象記事を特定できます。まずはGoogle Search Consoleを開いて、あなたのサイトの「お宝記事」候補を探してみましょう。

SEO効果を最大化する記事リライトのやり方【5ステップで解説】

ここからは、記事リライトの具体的な実践方法を5つのステップで解説します。

この手順は、私がこれまで数百件のリライトプロジェクトで実践し、効果を検証してきたものです。初心者の方でも迷わず取り組めるよう、各ステップで「何を」「どのように」行うのかを明確に示します。

明日からでも実践できる再現性の高い方法なので、ぜひ最後まで読んで、自社サイトの改善に役立ててください。

STEP1・2:現状分析と競合再調査で課題を特定する

リライトの成否は、この準備段階で決まります。いきなり書き始めるのではなく、まず「なぜ上位表示できていないのか」を明らかにすることが重要です。

STEP1:対象記事の現状を把握する

まず、リライト対象記事の現在のパフォーマンスを数値で把握します。

- 現在の検索順位(主要キーワード)

- 月間の表示回数・クリック数・CTR

- 流入につながっているキーワード一覧

- 直帰率・滞在時間(Google Analyticsで確認)

Google Search Consoleで、対象記事のURLを検索窓に入力すると、その記事に関するデータを絞り込めます。「クエリ」タブを見ると、実際にどんなキーワードで検索されているかが分かります。

ここで重要なのは、想定していたキーワードと実際の流入キーワードにズレがないか確認することです。もし大きなズレがある場合、記事の方向性自体を見直す必要があるかもしれません。

STEP2:最新の検索意図と競合記事を分析する

次に、改めて現在の検索結果を分析します。記事を公開した当時と比べて、検索意図や競合の状況は変化している可能性があるからです。

- 目標キーワードで検索し、上位10記事を確認

- 各記事のタイトル・見出し構成をスプレッドシートにまとめる

- 共通して扱われているトピックを抽出

- 上位記事にあって自社記事にない要素をリストアップ

- 検索意図の変化を読み取る(情報収集型か比較検討型か、など)

私がよく行うのは、上位3記事のH2見出しを並べて比較する方法です。すると、「ほぼすべての記事が扱っている必須トピック」と「差別化要素として有効なトピック」が見えてきます。

たとえば、「CRM ツール 比較」というキーワードで上位を目指す場合、上位記事のほとんどが「料金比較表」「機能一覧」「選び方のポイント」を含んでいるなら、それらは必須要素です。一方、「導入事例」や「無料プランの詳細比較」を扱っている記事が少なければ、そこが差別化のチャンスになります。

この段階で、「何を追加すべきか」「何を削除・修正すべきか」の方向性が明確になります。

STEP3・4:構成案と本文を検索意図に合わせて書き換える

分析結果を基に、いよいよ記事の改善作業に入ります。

STEP3:新しい構成案を作る

まず、現在の見出し構成と、分析で見つけた「追加すべき要素」を組み合わせて、新しい構成案を作ります。

- 競合上位記事に共通するトピックは必ず含める

- 検索意図に合った順序で並べる(読者が知りたい順番)

- 独自の視点や情報を追加して差別化

- H2は5〜8個程度を目安に(多すぎると焦点がぼやける)

- 各H2の下にH3を2〜4個配置し、具体的に展開

たとえば、「リモートワーク ツール おすすめ」という記事の場合、以下のような構成が考えられます。

H2:リモートワークで必要なツールの種類

H2:おすすめのビデオ会議ツール5選(← 具体的なツール名を挙げる)

H3:Zoom - 大人数会議に最適

H3:Google Meet - Googleアカウントで即利用可能

(その他のツール)

H2:おすすめのプロジェクト管理ツール3選

H2:ツール選びで失敗しないための3つのポイント

この構成案の段階で、タイトルも見直します。分析で得たキーワードや検索意図を反映し、CTRを高めるタイトルに改善しましょう。

STEP4:本文を具体的に書き換える

構成案ができたら、本文の執筆・修正に入ります。

- 新しく追加する見出しは、ゼロから執筆

- 既存の見出しは、情報の古さや不足を補う形で修正

- 具体例・データ・図表を積極的に追加して網羅性を高める

- 専門用語には説明を加える

- 読者に語りかけるような表現を心がける(「〇〇でお困りではありませんか?」など)

- 太字や箇条書きを活用して、モバイルでも読みやすく

ここで注意したいのは、既存の良い部分まで削除しないことです。リライトは「全部書き直す」作業ではなく、「足りない部分を補い、弱い部分を強化する」作業です。

私が実際に支援したケースでは、「SEO対策 やり方」という記事で、基本的な解説部分はそのままに、「2024年最新のアルゴリズム動向」と「初心者がつまずきやすい3つのポイント」というH2を追加しただけで、順位が18位から5位に上昇しました。

また、タイトルとディスクリプション(メタディスクリプション)の改善も忘れずに行います。ディスクリプションは検索結果でのクリック率に直結するため、記事の価値と読むメリットを簡潔に伝えるよう工夫しましょう。

STEP5:公開後に効果測定と再改善を行う

リライトは公開して終わりではありません。公開後の変化を観測し、結果を評価することで、次のアクションに繋げます。

効果測定の方法

リライト後は、以下の指標を定期的にチェックします。

- インデックスの再登録確認(Google Search Consoleで「URL検査」)

- 検索順位の初動変化

- 検索順位の推移(目標は10位以内)

- 表示回数・クリック数の変化

- CTRの変化

- 流入数・CVRの変化

- 直帰率・滞在時間の変化

効果測定には、Google Search ConsoleやGoogle Analytics、そして専門の順位チェックツールを組み合わせると効率的です。

結果に応じた再改善

測定結果に基づいて、次のアクションを決定します。

- 同じ手法を他の記事にも適用

- さらなる改善余地がないか確認(1位を目指せるか)

- 検索意図の分析が不十分だった可能性

- 競合記事を再分析し、見落としていた要素を特定

- タイトル・構成を再度見直す

私の経験では、リライト後に順位が下がるケースの多くは、元の記事の強みを削除してしまったか、検索意図から外れた内容を追加してしまったことが原因です。

あるクライアントの記事で、「初心者向け」の解説記事に専門的すぎる技術情報を大量に追加してしまい、順位が下がったことがありました。元のターゲット層を見失わないよう注意が必要です。

PDCAサイクルを回すことで、リライトの精度は確実に向上します。最初から完璧を目指すのではなく、データを見ながら改善を繰り返す姿勢が大切です。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

専門家も実践。リライト分析を効率化するSEOツール「tami-co」

ここまで解説してきたリライトの手順、特にSTEP1・2の分析フェーズは、正直なところ非常に時間がかかる作業です。

競合サイトを10件開いて、タイトルと見出しをスプレッドシートに転記し、共通トピックを抽出する…。手作業で行うと、1記事あたり2〜3時間はかかります。複数の記事をリライトするとなると、分析だけで膨大な工数が必要になります。

「分析が重要なのは分かったけれど、そんな時間はない」

多くのWeb担当者が抱えるこのジレンマを解決するのが、私たちが提供しているSEOツール「tami-co(たみこ)」です。

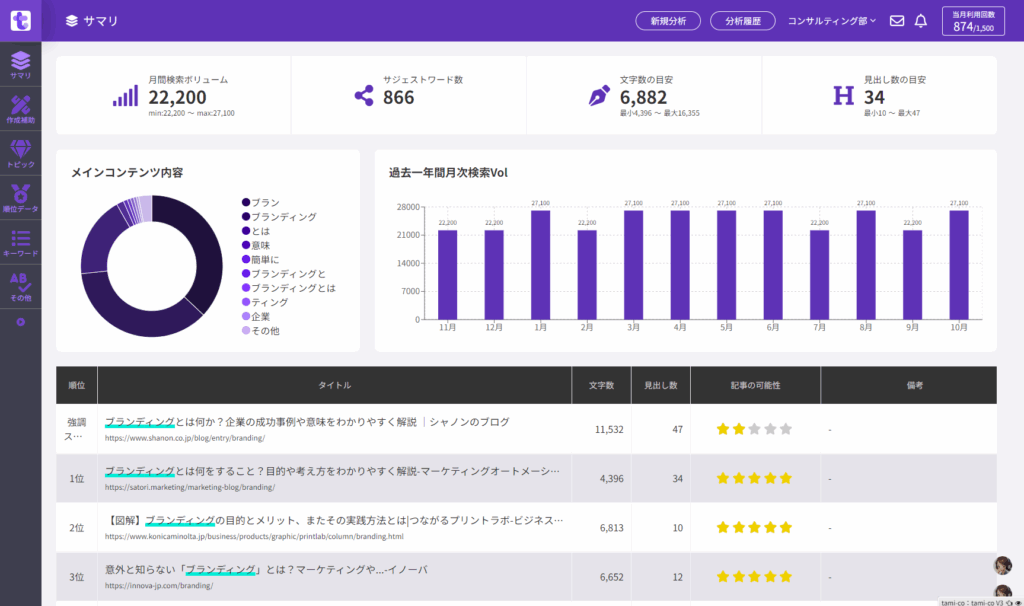

tami-coがリライト分析を劇的に効率化する理由

tami-coは、キーワードを入力するだけで、競合分析から構成案作成まで自動化できるオールインワンツールです。特にリライト作業において、以下の機能が強力に支援します。

目標キーワードを入力すると、検索上位10サイトのタイトル・見出し構成・獲得キーワードを自動で抽出・可視化します。手作業で2時間かかる作業が、3分で完了します。

上位記事に共通するH2/H3見出しを自動で抽出し、「どのトピックが必須か」を一目で把握できます。また、競合が扱っていないキーワードも提示されるため、差別化の糸口が見つかります。

Search Consoleと連携すれば、最大25,000行のデータを取得可能。通常の1,000行制限を大きく超えるデータで、より精密な分析ができます。期間比較機能により、リライト前後の効果測定も簡単です。

分析結果を基に、AIが最適な構成案を自動生成。さらに、見出しごとに本文の下書きも作成できるため、執筆時間を大幅に短縮できます(もちろん、最終的な編集・独自情報の追加は人間が行います)。

手動分析とtami-co利用時の工数比較

| 作業項目 | 手動作業 | tami-co利用 | 削減時間 |

|---|---|---|---|

| 競合10サイトの見出し抽出 | 約90分 | 約3分 | 87分削減 |

| キーワード分析(4種類) | 約60分 | 約5分 | 55分削減 |

| 構成案作成 | 約30分 | 約10分 | 20分削減 |

| Search Consoleデータ分析 | 約20分 | 約5分 | 15分削減 |

| 合計 | 約200分(3時間20分) | 約23分 | 約177分削減(約88%短縮) |

実際に私自身、顧客支援でtami-coを日常的に使っていますが、分析時間が10分の1以下になったことで、より多くの記事をリライトでき、戦略立案により多くの時間を使えるようになりました。

あるクライアント企業では、tami-co導入前は月に2〜3記事しかリライトできなかったのが、導入後は月15記事にまで増加。その結果、半年でサイト全体の流入数が2.3倍になりました。

まずは7日間の無料トライアルで、分析時間の大幅な短縮をご体験ください。

記事リライトで失敗しないための注意点

リライトは適切に行えば大きな成果を生みますが、誤った方法で進めると逆に順位が下がってしまうリスクもあります。

ここでは、初心者が陥りがちな失敗例と、その対策を具体的に解説します。これらの注意点を押さえることで、安心してリライトに取り組めるようになります。

| 失敗例 | リスク | 対策 |

|---|---|---|

| URLを変更してしまう | 既存の評価がリセットされ、検索順位が大幅に下落する | 必ず同じURLでリライトする。どうしても変更が必要な場合は301リダイレクトを設定 |

| 元のキーワードの意図から逸脱する | ターゲットユーザーが変わり、既存の流入が失われる | リライト前後でメインキーワードは変更せず、検索意図を維持する |

| 元の記事の強みを削除する | 読者に評価されていた部分を失い、順位が下がる | リライトは「追加・補強」が基本。削除は慎重に |

| 情報を詰め込みすぎる | 記事の焦点がぼやけ、読みにくくなる | 1記事1テーマを守る。別テーマは新規記事で対応 |

| タイトルを大幅に変えすぎる | 検索意図とのズレが生じ、CTRが低下する | タイトルは「調整」にとどめ、メインキーワードは必ず残す |

| リライト後に効果測定しない | 問題点が分からず、改善のPDCAが回らない | 最低1ヶ月は順位・流入数を継続観測する |

| 短期間に何度も修正する | Googleの評価が安定せず、順位が乱高下する | リライト後は2〜4週間は様子を見る。頻繁な修正は避ける |

特に注意が必要なのは、「URLの変更」と「検索意図からの逸脱」です。

以前、あるクライアントが記事を大幅にリライトする際、「新しくなったので新URLで公開しよう」と考え、元の記事を削除して新URLで公開してしまいました。その結果、3ヶ月かけて積み上げた10位の順位が圏外に飛び、再び10位に戻るまでに半年かかりました。

また、「初心者向けのツール紹介」記事に「上級者向けの高度な使い方」を大量に追加したところ、初心者ユーザーが離脱し、直帰率が上昇、順位も低下したケースもあります。元のターゲットユーザーを変えないことが重要です。

リライトは「改善」であり「変更」ではありません。元の記事の良さを活かしながら、弱点を補強するという姿勢を忘れないでください。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

まとめ:データに基づくリライトで既存記事をSEO資産に変えよう

この記事では、SEO効果を最大化する記事リライトのやり方を、5つのステップで詳しく解説してきました。

記事リライトの本質は、闇雲な書き直しではなく、データに基づいた戦略的な改善施策です。Google Search Consoleなどのデータを活用し、「どの記事をリライトすべきか」を客観的に判断し、競合分析によって「何を改善すべきか」を明確にすることで、効率的に成果を出せます。

特に、11位〜30位に位置している記事、表示回数は多いのにクリックされていない記事、情報が古くなっている記事は、リライトによって大きな成果が期待できる「お宝記事」候補です。

新規記事を作成するよりも少ない工数で、短期間で効果が現れるリライトは、限られたリソースで最大の成果を上げたいWeb担当者にとって、最も効率的なSEO施策と言えるでしょう。

既存のコンテンツという資産を眠らせておくのは、もったいありません。今あるコンテンツを磨き上げることで、サイト全体のSEO評価を底上げし、検索流入とビジネス成果を高めていきましょう。

まずはGoogle Search Consoleを開き、あなたのサイトの「お宝記事」候補を探すことから始めましょう。そして、この記事で解説した5つのステップに沿って、最初の1記事をリライトしてみてください。その成果が、次のリライトへのモチベーションになるはずです。