Webサイト制作のプロジェクトが始まり、「まずはワイヤーフレームから」と言われて、戸惑ってしまった経験はありませんか?専門用語のように聞こえるかもしれませんが、これはWebサイト制作を成功に導くための、非常に重要な「最初の羅針盤」です。

実は、多くのWebサイト制作プロジェクトが難航する原因は、この最初の工程をおろそかにしてしまうことにあります。この記事では、Webサイト制作の現場で培った知見を基に、ワイヤーフレームの本質的な役割から、初心者の方が明日からでも実践できる具体的な作成手順、そして便利なツールまで、分かりやすく解説します。

この記事を読み終える頃には、ワイヤーフレームが単なる「箱と線の図」ではなく、チームの意思疎通を円滑にし、プロジェクトを成功へと導く強力なツールであることが理解できるはずです。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

ワイヤーフレームとは?チームで会話するための「共通言語」です

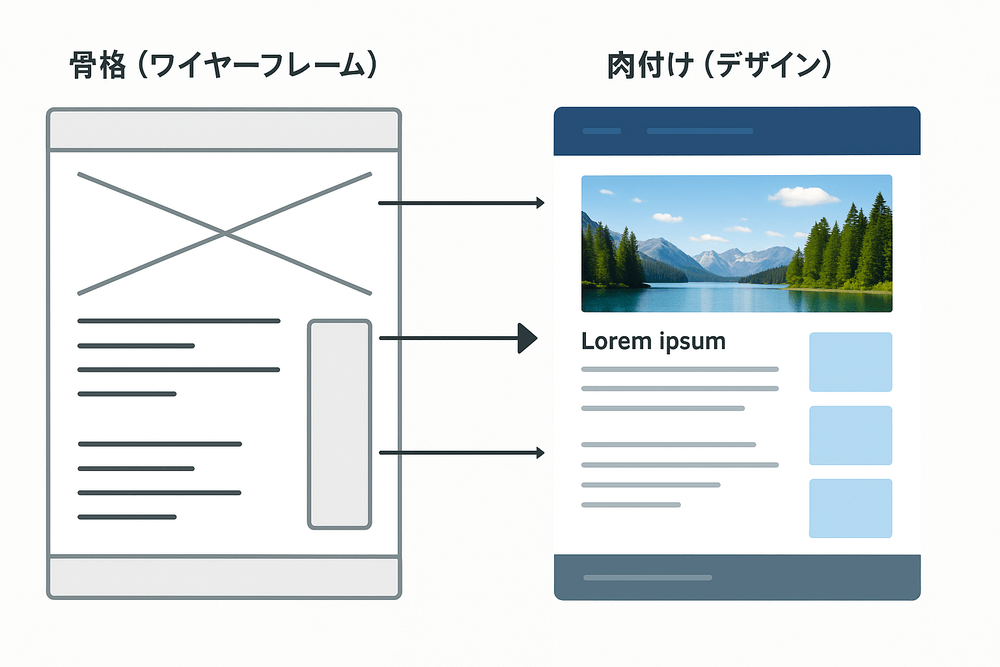

ワイヤーフレームとは、Webサイトのページに「何を」「どこに」配置するのかという情報の骨格を可視化した計画書です。その最大の特徴は、色や写真といったビジュアル要素を意図的に排除し、白黒の線と箱、テキストだけで構成される点にあります。

なぜ、わざわざ見た目をシンプルにするのでしょうか?それは、関係者全員がデザインの好みといった主観的な議論に陥るのを防ぎ、「この情報はお客様が一番知りたいことか?」「このボタンは本当にこの場所が最適か?」といった、サイトの構造や機能という本質的な議論に集中するためです。

つまり、ワイヤーフレームは単なる図面ではなく、ディレクター、デザイナー、エンジニア、そしてクライアントが同じ完成イメージを共有し、建設的な対話をするための「共通言語」としての役割を担います。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

ワイヤーフレームがない現場で起こる「3つの悲劇」

「いきなりデザインを始めた方が早い」という誘惑は、特にスケジュールが厳しいプロジェクトでは魅力的に聞こえるかもしれません。しかし、その近道が、後々大きな回り道になることを、現場で何度も目にしてきました。ワイヤーフレームという工程を省略した現場では、決まって次のような悲劇が起こります。

- 悲劇1:完成間近の「ちゃぶ台返し」

関係者がそれぞれ頭の中に描く「完成イメージ」が異なったままプロジェクトが進行。最終確認の段階で「思っていたのと全然違う」という一言が飛び出し、デザインや開発の大幅な修正が発生します。これは、プロジェクトの遅延と予算超過の最大の原因です。 - 悲劇2:終わらない「修正ループ」

明確な仕様が決まっていないため、デザイナーやエンジニアが作業を進める中で疑問点が次々と発生。「この場合の表示はどうしますか?」といった確認作業が頻発し、その都度作業がストップ。細かな修正が積み重なり、チーム全体が疲弊してしまいます。 - 悲劇3:誰にも使われない「自己満足サイト」の完成

議論の土台がないため、声の大きい人の意見や、何となくの「かっこよさ」でデザインや機能が決まってしまいがちです。その結果、本来の目的である「ユーザーの課題解決」からかけ離れた、誰にも使われないWebサイトが完成してしまいます。

モックアップ・プロトタイプとの違いは?

ワイヤーフレームと共によく使われる言葉に「モックアップ」と「プロトタイプ」があります。これらは制作工程という旅の、どの地点にいるかを示す地図のようなものです。それぞれの役割を理解し、適切に使い分けましょう。

ワイヤーフレームが「骨格」、モックアップが「見た目」、プロトタイプが「動き」をシミュレーションするもの、と覚えると分かりやすいです。

| 項目 | ワイヤーフレーム | モックアップ | プロトタイプ |

|---|---|---|---|

| 目的 | 情報の構造設計、レイアウトの合意形成 | 完成イメージの共有、デザインの確認 | 操作感(UI/UX)の検証、インタラクションの確認 |

| 見た目の忠実度 | 低(白黒、線とテキストのみ) | 高(本番に近い配色、画像、タイポグラフィ) | 中〜高(モックアップに動きをつけたもの) |

| 作成フェーズ | 企画・設計段階 | デザイン段階 | デザイン・開発段階 |

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

ワイヤーフレームに必ず含めるべき基本要素

「いざ作ろうと思っても、具体的に何を描けばいいか分からない」という初心者のために、ワイヤーフレームに最低限含めるべき基本的な要素を解説します。これらのパーツの役割を理解すれば、ページの全体像をスムーズに組み立てられるでしょう。

ヘッダーエリア:サイトの顔となるパーツ

ヘッダーは、Webサイトのすべてのページで上部に共通して表示されるエリアです。初めて訪れたお店の案内看板のようなもので、サイトのロゴや主要ページへの案内(グローバルナビゲーション)が配置されます。ユーザーが「このサイトが何者で、どこに何があるか」を一目で理解し、安心して回遊できるようにするための重要なパーツです。

コンテンツエリア:ページの中心的な情報

コンテンツエリアは、そのページで最も伝えたい中心的な情報を掲載する場所です。ページの目的に応じて、文章、画像、動画、商品リストなど、様々な要素を配置します。ユーザーが求める情報が分かりやすく整理されているか、論理的な順序で配置されているかが、ページの満足度を大きく左右するでしょう。

フッターエリア:サイト全体の補足情報

フッターは、Webサイトの最下部に共通して表示されるエリアです。お店の出口にあるショップカードや営業時間の案内のごとく、コピーライト表記やプライバシーポリシー、サイトマップといった補足情報を配置します。メインではありませんが、ユーザーが詳細な情報を探す際に信頼性を担保する重要な役割を担います。

ワイヤーフレームの作り方|初心者でも簡単な4ステップ

ここからは、この記事の核となるワイヤーフレームの具体的な作り方を解説します。難しく考える必要はありません。以下の4つのステップに沿って進めれば、初心者の方でもスムーズに作成できます。

ステップ1:ゴールを定める – 誰に、何を届けたいのか?

まず、これから作成するWebサイト(またはページ)の目的と要件を明確に定義します。ここが曖昧なままだと、誰のための、何のための設計図なのかが分からなくなってしまいます。

以下の項目について、関係者と話し合いながら書き出してみましょう。

- サイトのターゲット

誰に見てほしいサイトですか?(例:30代の働く女性、ITに詳しくない中小企業の経営者) - サイトのゴール

ユーザーに最終的にどんな行動をとってほしいですか?(例:商品の購入、問い合わせ、資料請求) - 必須のコンテンツ・要素

このページに必ず掲載しなければならない情報は何ですか?(例:会社概要、商品価格、お客様の声) - 競合サイトや参考サイト

ベンチマークとなるサイトはありますか?そのサイトのどこが良いと感じますか?

ステップ2:材料を揃える – ページに必要な情報をリストアップする

次に、ステップ1で整理した要件を基に、ページに掲載すべき具体的な情報やパーツをすべてリストアップします。この段階では配置を考えず、とにかく必要な要素を付箋やテキストエディタに書き出していくのがおすすめです。

- 例:企業のトップページの場合

- ロゴ

- グローバルナビゲーション(会社概要、事業内容、採用情報、お問い合わせ)

- メインビジュアル(キャッチコピー)

- お知らせ(最新3件)

- 事業内容への導線

- 強み・選ばれる理由

- 導入事例

- CTA(Call to Action)ボタン(「お問い合わせはこちら」など)

- フッター(コピーライト、サイトマップ)

ステップ3:下書きを描く – 紙の上で自由にレイアウトを試す

洗い出したパーツを、実際のページのように配置していきます。この段階では、いきなりツールを使わずに、紙とペンで大まかなラフ案を描いてみるのがおすすめです。デジタルの制約から解放されることで、思考が自由になり、より柔軟なアイデアが生まれやすくなります。

情報の優先順位を考え、「ユーザーに最も伝えたいことは何か?」を意識しながら、重要な情報をページのより目立つ場所(一般的には上部)に配置するのが基本です。

ステップ4:設計図を仕上げる – ツールで関係者と共有できる形にする

手書きのラフ案で大まかなレイアウトが固まったら、最後にツールを使って清書します。ツールを使うことで、誰が見ても分かりやすいきれいなワイヤーフレームを作成でき、関係者との共有やフィードバックの反映がスムーズになります。

どのツールを使えば良いか分からないという方もご安心ください。この後、初心者にもおすすめのツールをご紹介します。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

ワンランク上のワイヤーフレームを描くための思考法

手順通りに作成するだけでなく、少し視点を変えるだけでワイヤーフレームの質は格段に向上します。ここでは、単なる作業で終わらせないための3つの思考法をご紹介します。

- 思考法1:「なぜ?」を問い続ける

「なぜ、この情報が一番上にあるべきなのか?」「なぜ、ボタンの文言は『詳細はこちら』なのか?」一つひとつの要素に対して「なぜ?」と自問自答することで、配置の意図が明確になり、説得力のある設計図になります。 - 思考法2:ユーザーになりきる

設計中は、ターゲットユーザーになりきって、「自分ならどう操作するか」「次に何を知りたくなるか」をシミュレーションすることが重要です。ユーザーの視点に立つことで、独りよがりではない、本当に使いやすい設計が見えてきます。 - 思考法3:完璧を目指さない

ワイヤーフレームは、あくまで議論のたたき台です。最初から完璧なものを作ろうとせず、まずは60%程度の完成度でチームに共有し、フィードバックをもらいながら改善していく姿勢が、結果的にプロジェクトを成功に導きます。

作成したワイヤーフレーム、その後の活用法と流れ

ワイヤーフレームが完成したら、それはプロジェクトの次の工程に進むための重要なバトンとなります。最初は誰もが、ワイヤーフレームをデザイナーに渡して終わり、と考えがちです。しかし、その後の工程で何度も質問攻めに遭い、結局作り直す羽目になることも多く。ワイヤーフレームは「渡して終わり」ではなく、その後のコミュニケーションの「始まり」だと痛感することになります。

デザイナーへの橋渡し

完成したワイヤーフレームは、まずデザイナーに渡され、ビジュアルデザインの基盤となります。ワイヤーフレームで定義された情報構造やレイアウトに基づき、デザイナーはブランドイメージに合った配色やタイポグラフィ、画像の選定などを行います。この時、設計の意図を口頭でも補足説明すると、よりスムーズにデザイン工程へ移行できるでしょう。

エンジニアとの仕様確認

デザインと並行して、エンジニアともワイヤーフレームを共有し、技術的な実現可能性や実装方法について確認します。例えば、「このボタンを押したら、どのような動きをするのか」「このフォームで入力されたデータはどこに保存されるのか」といった機能要件を詰めていく上で、ワイヤーフレームは非常に有効なコミュニケーションツールとなります。

プロジェクト全体の進捗管理

ワイヤーフレームは、プロジェクト全体のタスクを洗い出し、スケジュールを管理する上での基準にもなります。ページごとに必要なデザインパーツや開発機能が明確になるため、関係者全員が「今、プロジェクトのどの段階にいるのか」を共通認識として持つことが可能です。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

【無料あり】おすすめワイヤーフレーム作成ツール5選

ワイヤーフレームは手書きでも作成できますが、ツールを使えばより効率的かつ正確に作業を進められます。ここでは、初心者からプロまで幅広く使われている、おすすめのツールを5つご紹介します。

| ツール名 | 料金 | 日本語対応 | 特徴 | おすすめのユーザー |

|---|---|---|---|---|

| Figma | 無料プランあり | 〇 | ブラウザ上で共同編集可能。UIデザインツールとして圧倒的なシェア。 | 個人〜チームまで幅広く。これからUIデザインも学びたい方。 |

| Adobe XD | 無料プランあり | 〇 | Adobe製品との連携がスムーズ。直感的な操作性が魅力。 | Adobe製品を普段から使っているデザイナーやディレクター。 |

| Cacoo | 有料(無料トライアルあり) | 〇 | 日本語のテンプレートが豊富。ワイヤーフレーム以外の図も作りやすい。 | ITに詳しくない方も含むチームで、手軽に作図を始めたい方。 |

| Miro | 無料プランあり | 〇 | オンラインホワイトボードツール。付箋感覚でアイデア出しからWF作成まで可能。 | リモートチームで、ブレストから設計まで一気通貫で行いたい方。 |

| PowerPoint | Officeライセンス | 〇 | 多くの人が使い慣れている。図形描画機能で簡易的なWFを作成可能。 | 専用ツールを導入するまでもない小規模なプロジェクト。 |

設計図の次はコンテンツ制作!プロに任せる高品質な記事作成とは

素晴らしいワイヤーフレームという「設計図」が完成しても、それだけではWebサイトは成果を生みません。設計図に基づいて建てられた家の中に、質の高い家具や家電(=コンテンツ)があってこそ、その価値が最大限に発揮されます。

特に、ユーザーの課題を解決し、集客につなげるためには、SEOに強く、読者の心に響く高品質な記事コンテンツが不可欠です。しかし、質の高いコンテンツを継続的に制作するには、専門的な知識と多くのリソースが必要となります。

もし、「コンテンツ作りにまで手が回らない」「何を書けば成果につながるか分からない」とお悩みであれば、コンテンツ制作のプロに依頼するのも有効な選択肢です。

「CROCOの記事作成サービス」は、記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超という豊富な実績とノウハウで、貴社のビジネスに貢献するコンテンツマーケティングを支援します。戦略設計から記事制作、効果測定までワンストップで対応可能ですので、ぜひ一度ご相談ください。

5,300社超の実績!CROCOの記事作成サービスに関するお問い合わせはこちら

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

まとめ:ワイヤーフレームでWeb制作を成功に導こう

今回は、Webサイト制作の土台となるワイヤーフレームについて、その役割から具体的な作り方、おすすめのツールまで詳しく解説しました。

最後にもう一度、重要なポイントを振り返りましょう。

- ワイヤーフレームはWebサイトの「設計図」であり、レイアウトや情報構造を定義するものです。

- 作成することで、関係者との認識齟齬を防ぎ、手戻りを減らすなど、プロジェクトを円滑に進める上で多くのメリットがあります。

- 作り方は「要件整理」「パーツ洗い出し」「ラフ作成」「清書」の4ステップで、初心者でも決して難しくありません。

- Figmaなどの無料ツールを活用すれば、誰でも手軽に作成を始められます。

ワイヤーフレームは、Webサイト制作という長い旅の最初の、そして最も重要な一歩です。この記事を参考に、ぜひ自信を持ってワイヤーフレーム作成に取り組んでみてください。あなたのプロジェクトが成功裏に進むことを心から応援しています。