コピペチェックとは、作成した文章が他者の著作物を無断で複製していないか確認する作業です。近年、コンテンツ制作において最も重要な工程の一つとなっており、これを怠ると深刻なリスクに直面することになります。

AI技術の発達により誰でも簡単に文章を生成できるようになった一方で、無意識のうちに既存コンテンツと類似した内容を作成してしまう危険性も高まっています。特に2016年のDeNA WELQ問題以降、コンテンツの独自性は企業の信頼性に直結する重要な経営課題となりました。

本記事では、コピペチェックの基本から仕組み、一致率の目安、おすすめツールの比較、効果的なリライト方法まで、実践的な知識を詳しく解説します。初心者の方でも分かりやすく、すぐに実践できる内容となっています。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

なぜコピペチェックは必須?放置で失う3つのもの

コピペチェックとは、作成した文章が他者の著作物を無断で複製していないか確認する作業です。近年、コンテンツ制作において最重要課題となっており、これを怠ると深刻な3つのリスクに直面します。

リスク1:Googleからの評価(SEO)

Google検索セントラルの「無断複製されたコンテンツ」に関する記述では、重複コンテンツはスパムポリシー違反として明確に位置づけられています。検索順位の下落やインデックス削除といった具体的なペナルティが課せられ、一度受けると回復に数ヶ月から数年を要する場合があります。

参考:Google「Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー」

リスク2:読者からの信頼

DeNAのWELQ問題を例に見ると、組織的な剽窃により同社運営の全10サイトが閉鎖に追い込まれました。一度失った信頼を取り戻すことの難しさは計り知れず、企業ブランドへの長期的な悪影響は数十億円規模の損失となります。読者は質の高い独自コンテンツを求めており、コピペは即座に見抜かれてしまいます。

リスク3:法的な責任(著作権)

著作権侵害が親告罪ではなくなった点に触れると、文化庁の資料によると2018年の法改正により一部の著作権侵害は非親告罪化されました。権利者の告訴なしでも刑事処罰の対象となり、損害賠償請求や企業のブランドイメージ失墜に繋がる可能性があります。個人でも数百万円、企業では数億円の賠償を求められるケースも存在します。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

コピペ チェックの仕組みとは?ツールの判定方法を3ステップで解説

コピペチェックツールがどのように文章の類似性を判定しているのか、その仕組みを3つのステップで分かりやすく解説します。

ステップ1:文章の分解

ツールがまず最初に行うのは、文章を単語や短いフレーズに分解することです。例えば「コピペチェックは重要です」という文章を「コピペ」「チェック」「重要」「です」のように細かく切り分けます。この作業により、文章の特徴を数値化して比較しやすい状態にします。

ステップ2:Webとの照合

次に、分解した言葉を使って、インターネット上の膨大な記事と照合します。検索エンジンと同様の仕組みで、似たような内容の記事を自動的に探し出し、比較対象として収集します。通常30~100のウェブページと照合を行います。

ステップ3:類似度の判定

最後に、どれくらい似ているかを「一致率」や「類似率」という点数で評価します。完全に同じ文章、少し変えた文章、似た意味の文章をそれぞれ数値化し、最終的にパーセンテージで結果を表示します。この数値が高いほど他の記事と似ていることを意味します。

関連記事:コピペチェックの仕組みは?回避方法や引っかかった場合の対策

コピペチェックの一致率・類似率の目安は?

まず各ツールで使われる用語の意味を簡潔に解説します。「一致率」は文字通り同じ文章の割合、「類似率」は表現は違うが内容が似ている部分の割合、「良好」は問題のないレベルを指します。

| 判定結果 | 一致率の目安 | 状態 | |

|---|---|---|---|

| 良好 | 0~29% | 安全 | そのままでOK |

| 要注意 | 30~49% | 修正推奨 | 表現の変更や語順の入れ替えを検討 |

| 修正必須 | 50%以上 | 危険 | 大幅なリライトが必要 |

法律や専門用語が多い記事では数値が高く出やすいという注意点があります。法律の条文や技術仕様書など、表現が限定される分野では、どうしても似たような文章になってしまうためです。

また、一致率が0%でも、文章の構成や流れが酷似していれば問題になる可能性があることを理解しておきましょう。数値が全てではないという点を補足として、全体的な構成や論理展開も含めた総合判断が重要です。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

おすすめのコピペチェックツール10選【有料・無料】

予算に限りがある個人ブロガーや小規模事業者でも、質の高いコピペチェックを実施できる無料ツールが数多く提供されています。これらのツールは、基本的な機能を備えており、適切に活用すれば有料ツールに劣らない成果を得ることができます。

ここでは、実際に多くのユーザーに支持されている5つの無料コピペチェックツールを紹介します。それぞれに特徴があるため、用途や頻度に応じて使い分けることで、効果的なコピペチェックが可能になります。

【コピペチェックツールのおすすめ10選比較一覧表】

| ツール名 | 料金(目安) | 提供形態 | 主な特徴 | 特筆すべき機能・注意点 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|---|---|

| 【有料】chiyo-co | 月額4,400円〜 | オンライン | ・高精度な類似度判定 ・AI生成コンテンツ対応 ・直感的なUI | ・Windows専用のインストール型 ・オフラインでも作業可能 | Webメディアの品質を本気で高めたい法人・プロの編集者 |

| 【有料】コピペリン | 年間6,600円 | ソフト | ・圧倒的なコストパフォーマンス ・複数ファイルの一括チェック | ・Windows専用のインストール型 ・オフラインでも作業可能 | コストを抑えつつ大量の記事を効率的に処理したい法人・個人事業主 |

| 【有料】コピペルナー | 年間29,800円〜 (ビジネス版) | ソフト/サーバー | ・教育機関での豊富な導入実績 ・論文やレポートのチェックに特化 | ・日本語の「あいまい検索」に強い ・正しい引用箇所を除外する機能 | レポートや論文の剽窃を厳密に管理したい大学・研究機関 |

| 【有料】Turnitin | 要問い合わせ | オンライン | ・世界最大級の学術DBを活用 ・グローバルな導入実績 | ・国際的な学術誌レベルのチェック ・AIライティング検知機能 | 世界基準での学術的な独創性を証明したい高等教育機関・研究者 |

| 【有料】CopyMonitor | 550円/ 1文書あたり | オンライン | ・盗用・AI生成文章の両方検出 ・専門業務向けのカスタマイズ性 | ・1分で結果表示、日本語特化の検出技術 ・縦書き文書の認識にも対応 | 生成AIと盗用を同時チェックしたい教育機関・学生・企業 |

| 【無料】CopyContentDetector | 無料 | オンライン | ・回数無制限で利用可能 ・シンプルで使いやすい | ・WordPressプラグインあり ・有料版は8,000文字まで対応 | まず無料でコピペチェックを試してみたい全ての人 |

| 【無料】こぴらん | 無料 | オンライン | ・ブックマークレット機能 ・表示中のページを即チェック | ・あくまで簡易的なチェッカー ・詳細分析には不向き | Web閲覧中に気になったページを手軽にサッと確認したい人 |

| 【無料】剽窃チェッカー | 無料 | オンライン | ・登録不要ですぐに使える ・操作が非常にシンプル | ・一致率などの数値表示はなし ・ざっくりとした確認向け | レポート提出前に簡易的にチェックしたい学生 |

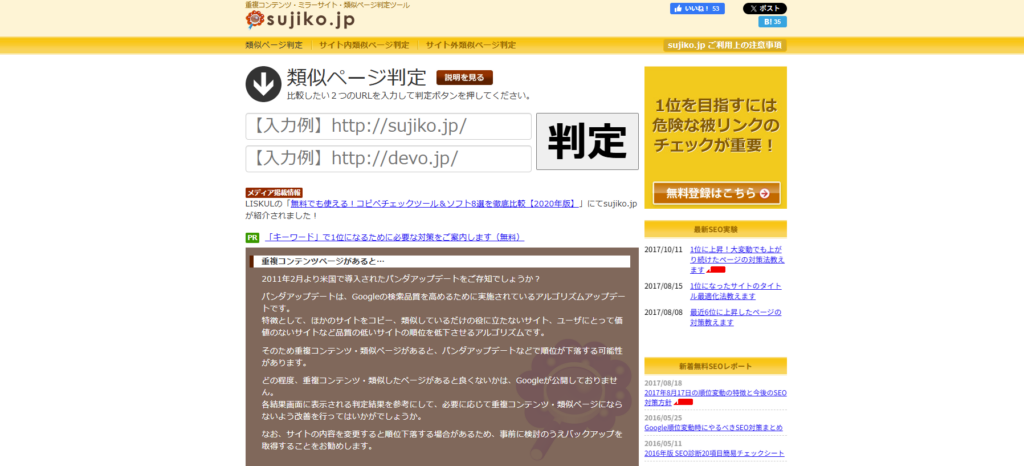

| 【無料】sujiko.jp | 無料 | オンライン | ・2つのURL間の類似度を判定 ・リライトや競合調査に特化 | ・具体的なコピペ箇所は特定不可 ・他ツールとの併用を推奨 | リライト記事やサイト内コンテンツの重複度を調査したいSEO担当者 |

| 【無料】Plagiarism Checker.co | 無料 | オンライン | ・多言語に対応 ・ファイルアップロードが可能 | ・海外製のツール ・無料版は1,000ワードの文字数制限あり | 海外の文献やサイトを参考に記事を作成することが多い人 |

関連記事:コピペチェックツールのおすすめ10選を徹底比較!無料ツールや選び方も紹介

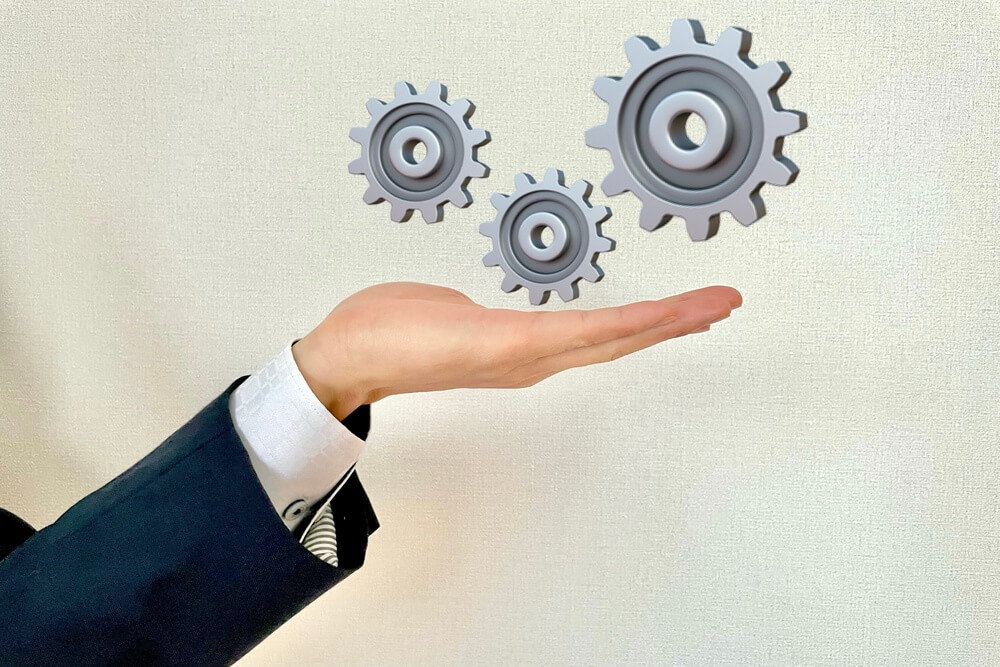

chiyo-co

CROCO株式会社の「chiyo-co」は、コピペチェックと類似度判定を組み合わせたツールです。初月は10回まで無料で試用でき、コピペや類似箇所をハイライト表示する直感的なインターフェースを備えています。

文章のベクトル比較やキーフレーズのレーダーチャート表示など、独自の分析機能を搭載。機械学習で生成された文章のチェックにも対応し、特許技術(特許第7138981号)による高精度な判定を実現しています。

月額プランも用意されており、無料版で機能を確認してから本格導入を検討できる点が魅力です。

コピペリン

コストパフォーマンスを重視するなら、株式会社サクラボの「コピペリン」が有力な選択肢となります。年間6,600円という低価格で、文字数・回数ともに無制限で利用できる点が最大のメリット。大量の記事を外注している場合や月額固定費を抑えたい場合のニーズに対応します。

PCにインストールするソフトウェア形式のため、オフライン環境でも作業が可能です。文節ごとに細かくチェックを行い、完全コピーだけでなく単語を入れ替えただけの低レベルなリライトも検出する「あいまい連続一致」機能が特徴的。記事同士の比較も簡単に行えます。

ただし、Windows専用のためMacユーザーは利用できません。オンラインツールと比較すると最新情報との照合では劣りますが、低コストで大量のテキストを効率的に処理したい場合には最適なツールといえるでしょう。

コピペルナー

学術分野における信頼性を重視するなら、株式会社アンクの「コピペルナー」が良いでしょう。2009年から15年にわたって運用されている国内初のコピペ検出ソフトで、全国の大学810校中589校(導入率72%)で利用されています。

日本語特有の語尾のゆらぎも「あいまい一致」として検出する高精度な日本語解析技術が特徴で、近年ではChatGPT生成文章との比較機能も追加されています。インターネット上の文章やJ-Stage上の文献との一括比較が可能で、結果は色分けされた分かりやすい形で表示されます。

Webメディアのトレンドより、教育・研究分野で知的財産の独創性を担保する専門ツールという位置づけといえるでしょう。

Turnitin

グローバル学術基準のスタンダードといえるのが「Turnitin」です。1998年設立以来、世界140カ国、16,000以上の教育機関で導入されており、世界最大級の学術データベースとの照合が可能です。

近年では機械学習が生成した文章を検知するAIライティング検知機能も搭載し、ChatGPT等による文章生成への対応も強化されています。国際学術誌への投稿や海外大学との共同研究など、グローバルな研究活動で重要な役割を担っており、日本国内でも200を超える教育機関で導入済みです。

一般的なWebメディア運営者には高機能かつ高価格である場合が多く、大学や研究機関向けの専門ツールという位置づけといえるでしょう。

CopyMonitor

「生成AI検出機能」に特化したツールでは「CopyMonitor」があります。従来のコピペチェックに加えて、機械学習で生成された文章を高精度で検出できる点が他のツールとの大きな違いといえます。

日本語特有の表現にも対応しており、盗用チェックは1日1回無料、AI検出は回数無制限で利用可能。結果も1分程度で確認できるため、学生のレポートチェックから企業の記事制作まで幅広く活用されています。

生成AIの普及により「AI文章の無断使用」が問題となる現在、盗用とAI生成の両方を一度にチェックできる利便性が評価され、3000以上の機関で導入されているツールです。

CopyContentDetector

「CopyContentDetector」は株式会社ニューシステムクリエイトが運営する定番のコピペチェックツールです。4,000文字まで無料かつ回数制限なしで利用でき、類似度・一致率の詳細表示機能を搭載しています。判定結果は赤(一致率高)、オレンジ(類似率高)、青(類似度チェック)の色分けで視覚的に表示され、コピー元サイトのURLも確認可能です。

CSV一括登録機能により複数ページの効率的なチェックも可能で、WordPressプラグインも提供されています。多くの企業やメディアでの導入実績があり、信頼性の高いツールとして評価されています。

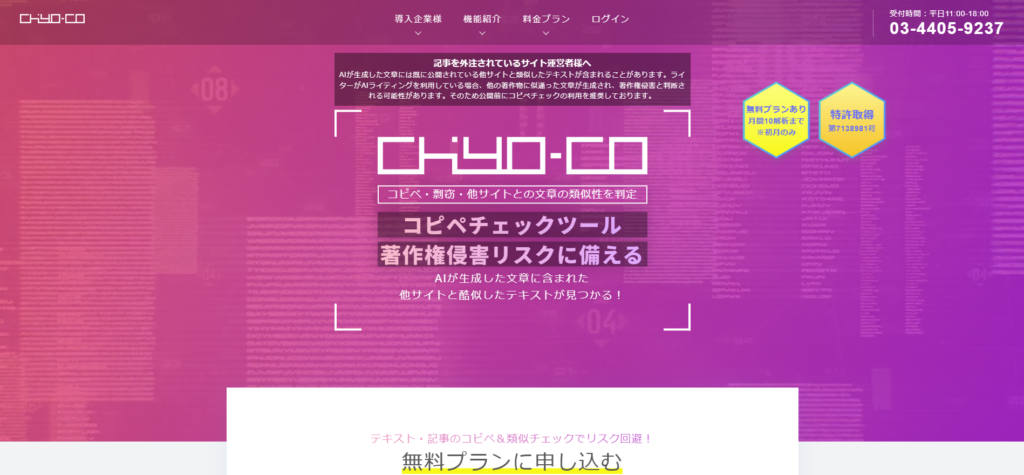

こぴらん

株式会社サクラボが提供する「こぴらん」は、使いやすさを重視した簡易チェッカーです。4,000文字まで無料でチェック可能で、「文」「類似数」「リンク」の3項目でシンプルに判定します。特筆すべきはブックマークレット機能で、ブラウザにブックマークとして登録しておくと、ワンクリックで表示中のページのコピペチェックが可能になります。

初心者でも直感的に使える設計で、手軽にコピペチェックを始めたい方に最適です。より高機能が必要な場合は、有料版「COPIPERIN」へのアップグレードも可能です。

剽窃チェッカー

「剽窃チェッカー」は、主に学生のレポートチェックを想定した簡易ツールです。2,000文字まで無料で利用でき、サイトの読み込みスピードが速いのが特徴です。テキストを貼り付けて「盗作をチェック」ボタンを押すだけの簡単操作で、YahooリアルタイムとGoogle書籍検索の結果を表示します。

詳細な数値表示はありませんが、簡易的なチェックには十分な機能を備えています。学生や、まずは手軽にコピペチェックを試してみたい方におすすめのツールです。

sujiko.jp

「sujiko.jp」は、類似ページ判定に特化した無料ツールです。2つのサイトのURLを入力するだけで、タイトル・本文・HTML類似度を割合(%)で表示します。テキストベースではなくURLベースでチェックできるのが最大の特徴で、既存Webページ同士の類似性を素早く判断できます。

サイト内・サイト外の類似ページ判定機能もあり、SEO対策でのカニバリゼーション(キーワードの共食い)チェックに最適です。具体的なコピペ箇所は表示されないため、詳細分析が必要な場合は他ツールとの併用をおすすめします。

Plagiarism Checker.co

「Plagiarism Checker.co」は、多言語に対応し、多様なファイル形式でのチェックが可能な無料のオンラインコピペチェックツールです。海外製のツールですが、その手軽さと機能性から、世界中のライターや学生、Webサイト運営者に利用されています。

テキストを直接貼り付ける方法に加え、Word(.doc, .docx)やPDF、TXT形式などのファイルを直接アップロードしてスキャンできる点が大きな特徴です。 また、ウェブページのURLを指定するだけで、公開済みのコンテンツを直接チェックすることも可能です。

独自のディープサーチ技術を用いて、入力された文章をオンライン上の膨大な情報と照合し、重複の可能性をパーセンテージで表示します。 結果画面では、重複が疑われる箇所と参照元のソースが一覧で示されるため、どこを修正すべきかが直感的に分かります。

無料版では1,000ワードまでの文字数制限がありますが、登録不要ですぐに利用を開始できます。海外の文献やウェブサイトを参考にコンテンツを作成する機会が多いユーザーにとって、特に便利なツールといえるでしょう。

失敗しないコピペチェックツールの選び方【目的別の3つの軸】

コピペチェックツールは数多く存在し、それぞれに特徴や強みがあります。自社のニーズに最適なツールを選ぶことで、効率的なコンテンツ管理と品質向上を実現できます。ツール選びで失敗しないためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。ここでは、目的別の3つの観点から、最適なコピペチェックツールの選び方を解説します。

軸1:チェックの「精度」で選ぶ

絶対にコピペを見逃したくない、メディアの信頼性が第一という方におすすめの選択軸です。判定アルゴリズムの高度さが重要で、特許技術を持つ「chiyo-co」や学術利用される有料ツールが高精度を実現している理由もここにあります。

高精度ツールは大規模なデータベースを保有し、単純な文字列一致だけでなく、意味的な類似性や巧妙なリライトも検出できる深層学習技術を採用しています。

軸2:手軽さと「料金」で選ぶ

まずは無料で試したい、チェック頻度は高くないという方におすすめの選択軸です。「CopyContentDetector」や「こぴらん」といった無料ツールには、手軽に始められるメリットがある一方で、文字数制限などのデメリットも存在します。

月に数回程度の利用なら無料ツールで十分ですが、毎日のように使用する場合は有料ツールの方がコストパフォーマンスが高くなります。使用頻度に応じた適切な選択が重要です。

軸3:特定の「機能」で選ぶ

既存記事同士の類似度を調べたい、ブラウザから手軽にチェックしたいなど、特定のニーズがある方におすすめの選択軸です。URL比較に特化した「sujiko.jp」や、ブックマークレット機能がある「こぴらん」など、それぞれ独自の強みを持つツールがあります。

チーム管理機能やAPI連携など、業務フローに統合できる機能の有無も重要な判断材料となります。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

コピペ判定された文章の具体的なリライト方法

コピペ判定を受けた文章を効果的に修正するための5つのテクニックをご紹介します。

テクニック1:語尾や助詞を変えるだけでは不十分と心得る

「です・ます調」から「である調」への変更や助詞の使い分けなど、表面的な変更では現代の高性能ツールでは検出されてしまいます。より根本的な文章構造の変更が必要です。

テクニック2:文章の構造(主語と述語)を入れ替える

例:「SEO対策により検索順位が向上する」→「検索順位の向上にはSEO対策が効果的である」のように、能動態と受動態の変換、主語・述語・目的語の順序を入れ替えることで同じ意味を異なる構造で表現できます。

テクニック3:具体的な自分の体験談や事例を追加する(独自性の担保)

一般的な情報に加えて、実際の経験や独自の分析を織り交ぜることで、他では得られない価値のあるコンテンツに変化させます。独自性を担保する最も効果的な方法です。

テクニック4:難しい言葉を、自分の言葉でかみ砕いて説明する

専門用語をそのまま使わず、読者にとって分かりやすい言葉で言い換えることで、独自性とユーザビリティの両方を向上させます。業界用語を一般的な表現に置き換える作業も有効です。

テクニック5:情報ソースが同じでも、切り口や視点を変える

同じ統計データでも、異なる角度からの分析や解釈を加えることで、まったく違った価値を提供できます。複数の情報源を組み合わせて新たな洞察を生み出すことも重要なテクニックです。

意図しないコピペを防ぐ!コンテンツ執筆3つのルール

コンテンツ執筆時に意図しないコピペを防ぐための基本的なルールを3つご紹介します。

ルール1:安易にコピー&ペーストをしない

参考資料を読んだ後は一度パソコンを閉じ、記憶と理解に基づいて初稿を作成する「クローズドライティング」が効果的です。原文を見ながら書くと、無意識にコピペしてしまうリスクが高まるため、まずは自分の理解した内容で文章を組み立てることが大切です。

ルール2:参考サイトは複数読み込み、情報を鵜呑みにしない

情報収集の際は、最低3つ以上の情報源を参照してから執筆を開始することをおすすめします。単一のサイトの情報をそのまま使用すると、その記事と似た構成や表現になりやすく、結果的にコピペ判定される可能性が高まります。多角的な視点から情報を収集し、それらを統合して独自の見解を形成することで、オリジナリティのあるコンテンツが生まれます。

ルール3:引用ルールを正しく理解し、実践する

適切な引用を行うためには、3つの基本ルールを守ることが重要です。引用タグや引用符を使って引用部分を明確に区別し、引用元の出典を必ず明記し、自分の文章が「主」で引用部分が「従」という主従関係を明確にします。文化庁のガイドラインでは、引用は批評・研究・報道目的で必要最小限の範囲内で行うべきとされており、これらのルールを守ることで著作権を尊重しながら価値のあるコンテンツを作成できます。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

まとめ

コピペチェックは、オリジナルコンテンツの作成とリスク回避に欠かせないプロセスです。本記事では、コピペチェックの仕組みから適切な一致率の目安、ツールの選び方まで解説しました。

WELQ問題に代表されるように、組織的なコピペは企業存続を脅かす重大なリスクとなります。一方で適切なチェック体制を構築することで、オリジナリティの高いコンテンツを継続的に提供し、競合との差別化を図ることが可能になります。

数あるツールの中でも「chiyo-co(ちよこ)」は、文章の類似度を視覚的に把握できる高機能ツールとして特におすすめです。AIライティングが普及する現代において、意図せぬ類似を防ぐ強力な味方となります。初月無料で10回まで利用でき、ハイライト表示による問題箇所の特定や、特許取得済み技術による高精度な判定が可能です。

質の高いコンテンツ作成のために、コピペチェックを制作プロセスに組み込み、継続的に価値ある情報を提供していきましょう。